写真左のようなタイプは、バランスも比較的簡単に取れるけど、なんとなく達成感は薄い

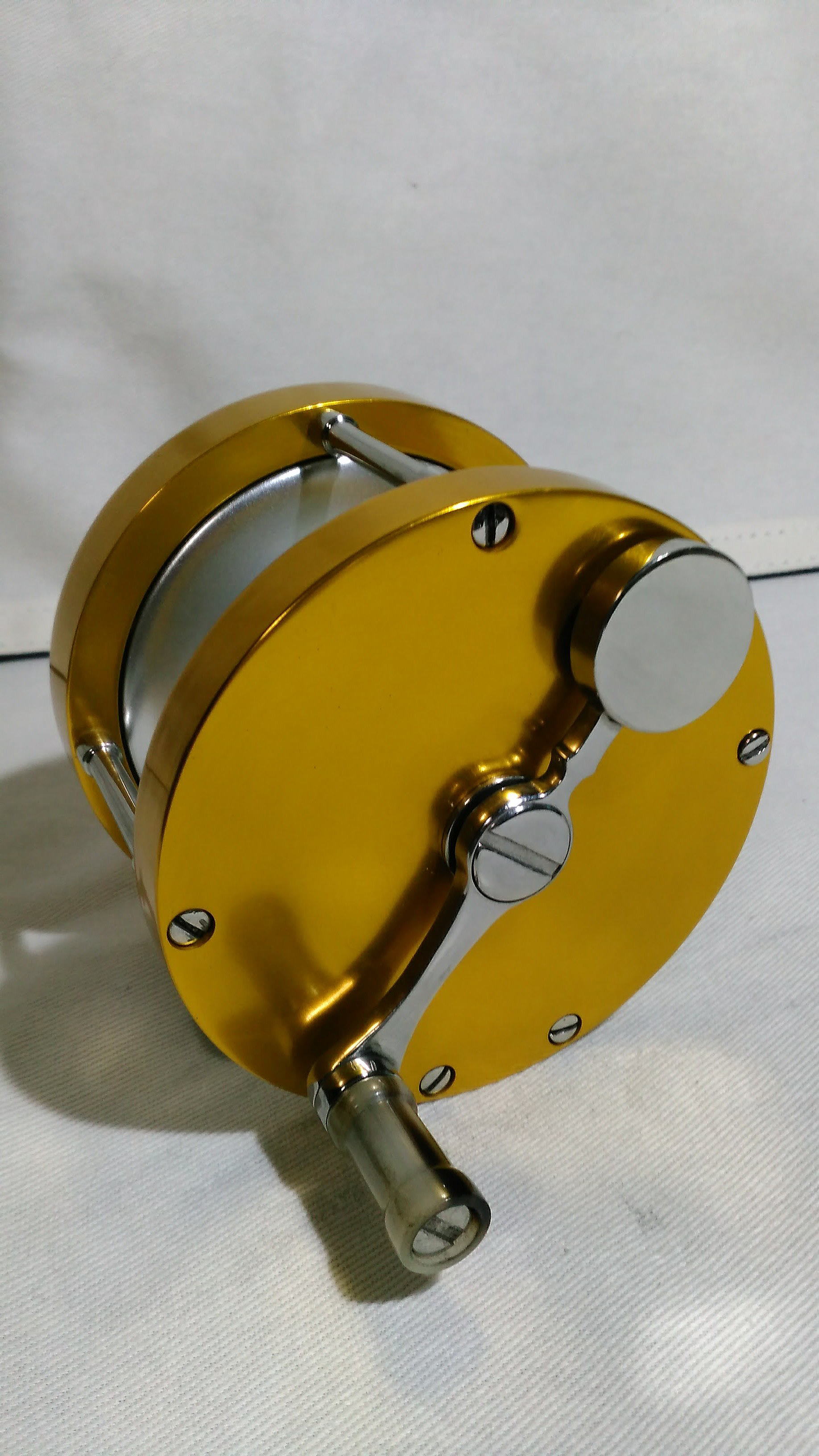

羽布仕上げして完成です。

ベイトリール5号機 でもこれの大判を作りました

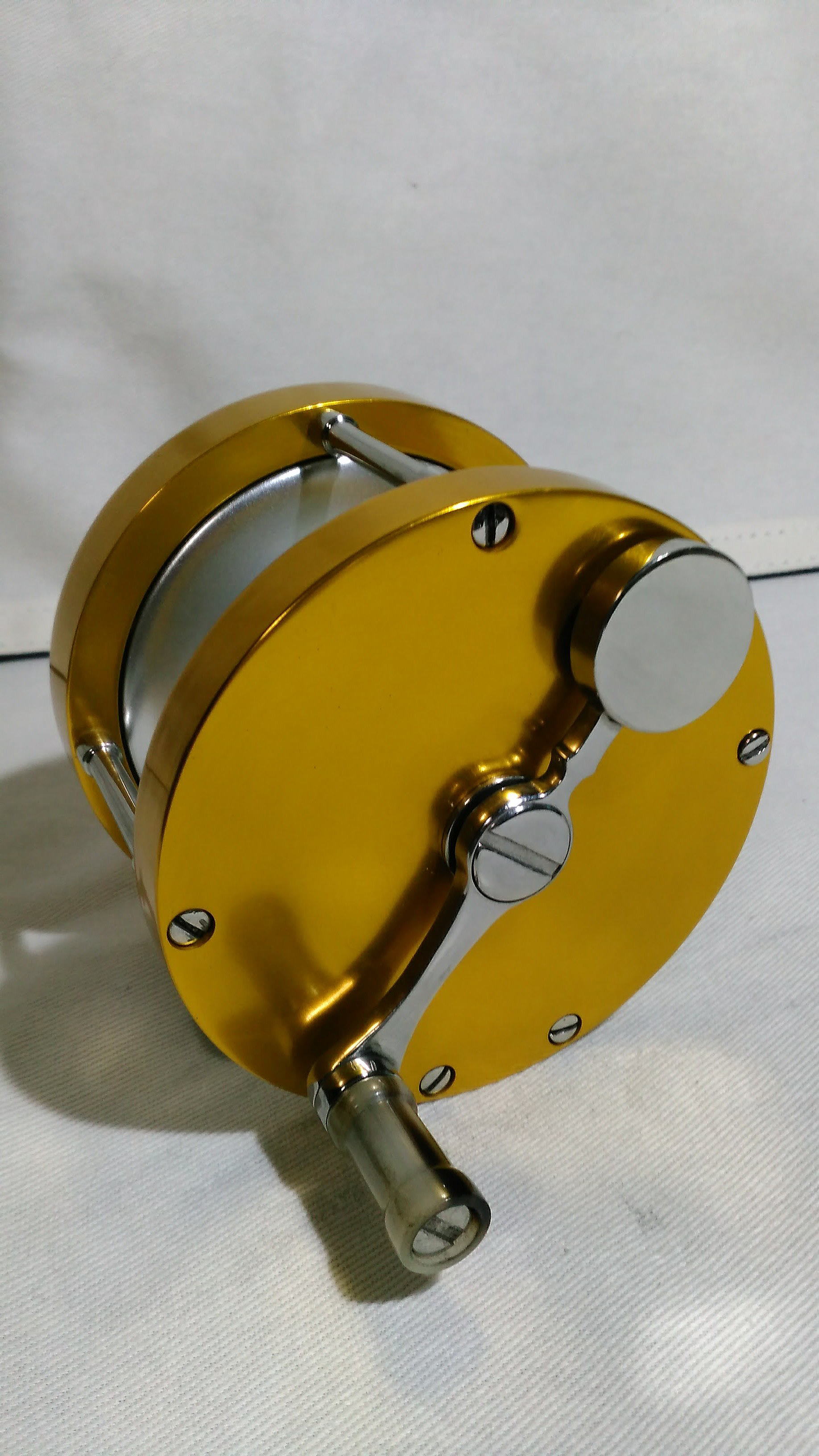

シャフトへの留めネジは、カラーをあてがい、

標準小ネジでも構いませんが、

今回は全体のデザインを考慮し、

大平頭のネジを作りました。

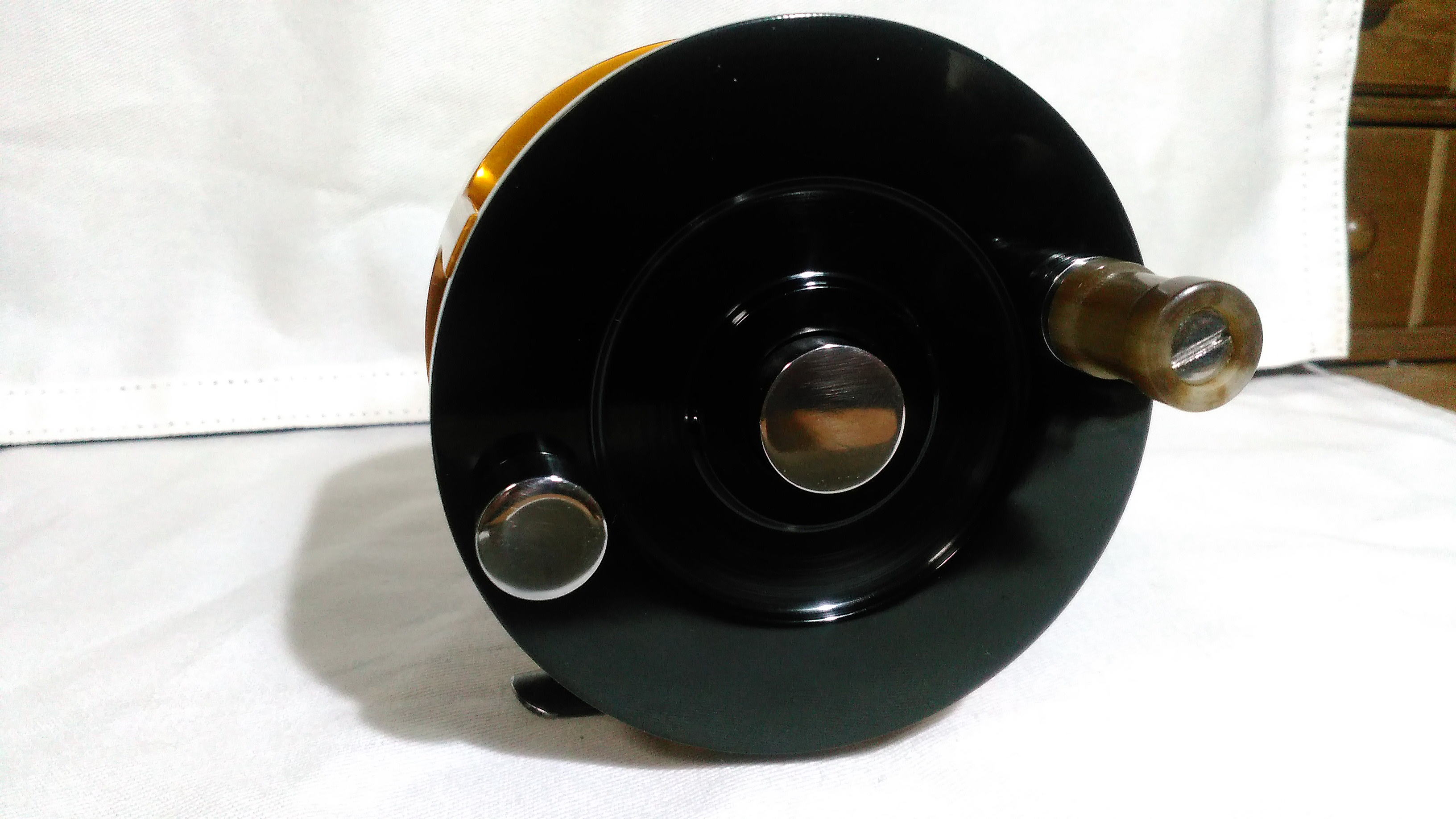

NO150723ハンドル製作の様子

SUS材にケガキした後、定位置に穴処理を

先に済ませ、帯鋸で大まかな切り取りをし,

中央部分とハンドルノブ周りをミーリングで

円弧切削します。

奥に見えるバランス錘は別途製作して

後付けです。

さらにボールベアリングを介して

プロペラ廻しをし、チェックをします。

S字ハンドルの場合は更に別の方法で

最終チェックをします。

この状態から後は、バランスを見ながら

形を整えていきます。ヤスリやダイヤモンド工具、サイザルバフを頻繁に

使用します。

初めからバランス錘を若干重ために作り。

このデザインの場合、裏側からのミーリングで調整してゆきます。

ノブ側は、留めネジを長く作っておくことで

いざという時の重さ調整が可能です。

最後の砦ですが・・・。

真中に150mmサイズのスケールを立てて

チャックでくわえその上にハンドルを

乗せてみました。

今回のデザインは左右(上下)対称ですので

このバランス状態でかなりいい線いってます